Was kann Empowerment?

Um in den Empowerment-Begriff einzutauchen reproduziere ich an dieser Stelle einen kleinen Ausschnitt aus meiner Diplomarbeit “Chancen und Grenzen von Empowerment” aus dem Jahre 2002. Er erscheint mir noch immer aktuell.

1. Das Wort Empowerment

Empowerment – wer ein wenig mit sozialen Bereichen zu tun hat, kommt früher oder später nicht an diesem Fremdwort vorbei. Hochgepriesen von vielen, aber manchmal auch verwünscht: Das, was hinter diesem Wort steckt, scheint für manche die Vollendung der Pädagogik, für andere wiederum eine Gefahr für die Integrität der akademischen Berufzweige zu sein. Doch erst einmal ist Empowerment lediglich ein Wort, das immer häufiger Verwendung findet. Auch Herriger (2002) erkennt das Wagnis, das von Empowerment als offen-normative Form ausgeht:

„Sozialrevolutionäre Zukunftsträume von einer radikalen Umverteilung der Macht lassen sich ebenso in dieses Begriffsregal stapeln wie auch rückwärtsgewandte Heilserwartungen, die auf die Rückkehr zu den Glücksversprechungen traditioneller Werte (Familie; Gemeinschaft; Religion; Nationalismus usw.) bauen.“ (S.11)

Mit dem steigenden Popularitätsgrad von Empowerment steigt auch das Risiko einer Ausweitung dessen, was unter diesem Wort verstanden wird, bis zur inhaltlichen Unkenntlichkeit. ‚Modewörter’ finden schnell Verbreitung und vieles, was bis dato unter einem anderen Namen ‚vermarktet’ wurde, wird unter diesem Begriff ‚neu aufgelegt’. Deshalb werde ich diesen ersten Teil der Arbeit für die Erläuterung dessen verwenden, was sich hinter diesem Wort verbergen könnte.

2. Empowerment – Versuch einer Begriffsdefinition

Wörtlich übersetzt (aus dem Englischen) heißt ‚Empowerment’: Befähigung/Ermächtigung, bzw. Selbstbefähigung/Selbstermächtigung. Das darin enthaltene Wort ‚power’, wird u.a. mit (Voll-)Macht, Kraft, Fähigkeit oder Gewalt übersetzt. Das Suffix ‚-ment’ macht aus dem Verb ‚to empower’ wieder ein Substantiv. Das Präfix ‚-em’ weist auf den Vorgang bzw. Prozess hin, jemanden zu ermächtigen. Doch kann ‚to be empowered’ auch „als Seinszustand verstanden werden, quasi als Produkt eines Prozesses“ (Pankofer, 2000a, S.8). Hervorzuheben ist, dass deutsche Übersetzungen sowohl mit als auch ohne Reflexivpronomen vorgefunden werden. Der Prozess des ‚empowern’ kann also nicht nur von einem außen stehenden Menschen angeregt und ausgeführt werden, sondern auch vom Individuum selber.

Der Empowerment-Gedanke entspringt den Anfängen der amerikanischen Demokratie (vgl. Herriger, 2002, S.19ff). Die in den USA auftauchende radikal-politische Gemeinwesenarbeit und Bürgerrechtsbewegungen (Civil-rights-movements) versuchten, demokratische Mitgestaltungsrechte zu erkämpfen, v.a. für Gruppen, die im amerikanischen Machtsapparat wenig Vertretung fanden. Der Begriff ‚Empowerment’ (also die Verwendung des Wortes für eine bestimmte Philosophie und Praxis) taucht jedoch erst im Jahre 1976 in einem Buch über ein Empowerment-Konzept in Black communities auf (s. Solomon, 1976). Empowerment wurde als „Signum einer neuen Kultur des Helfens“ (Herriger, ebd., S.19) gesehen, und in andere gesellschaftliche Bereiche übertragen. Erwähnenswert sind feministische Bewegungen, Selbsthilfebewegungen, Kampagnen zur politischen Bewusstseinsbildung und die Entwicklungszusammenarbeit. In den letzten Jahren hat das Empowerment-Konzept in weiteren Bereichen der sozialen Arbeit Einzug gefunden wie der Psychiatrie, der Behindertenhilfe, der Straßensozialarbeit, den Erziehungswissenschaften, der Gesundheitsförderung und der Angehörigenunterstützung, um nur einige zu nennen. Doch hat Empowerment nicht nur in sozialen Bereichen einen Namen: Auch in den Bereichen Organisationsforschung, Psychologie und Philosophie ist immer öfter von Empowerment die Rede. Ich meine sogar, Elemente von Empowerment in einem Fachbuch über Hundeerziehung wiedererkannt zu haben (s. Pryor, 1999)!

Es ist hilfreich, verschiedene Zugänge zu einer Definition von Empowerment zu betrachten. Herriger (ebd., S.12ff.) skizziert folgende vier Zugänge:

- politisch: Der Akzent wird auf die Umverteilung von politischer Macht gelegt. Menschen, die sich in einer Position relativer Machtunterlegenheit befinden, eignen sich ein Mehr an Macht, Verfügungskraft und Entscheidungsvermögen an.

- lebensweltlich: Der Akzent wird auf das Vermögen von Individuen gelegt, eine autonome Lebensform in Selbstorganisation zu leben und alltägliche Komplikationen und Belastungen aus eigener Kraft zu bewältigen.

- reflexiv: Der Akzent wird auf den Prozess der aktiven Selbstaneignung von Macht, Kraft und Gestaltungsvermögen durch den Betroffenen selbst gelegt.

- transitiv: Der Akzent wird auf das Ermöglichen, Unterstützen und Fördern von Selbstbestimmung, aber auch auf die Bereitstellung von Ressourcen durch andere, gelegt.

Aber was steht denn hinter diesem Begriff? Und was kündigt dieser Begriff für soziale Arbeitsfelder an? Ist Empowerment eine weitere Methode der sozialen Arbeit, oder ist es ein Handlungsansatz, eine Forderung, eine Haltung, eine Perspektive, eine Überzeugung, eine Ideologie, ein Prozess, eine Denkfolie, oder ein Konzept? (Diese Wörter habe ich in diversen Texten gefunden.)

Persönlich ziehe ich die Wortverbindung Empowerment-Perspektive vor. Sie richtet Aufmerksamkeit auf den veränderten Blickwinkel, der Voraussetzung für weitere Empowerment-Prozesse ist. In dieser Arbeit werde ich dennoch vorwiegend die Wortverbindung Empowerment-Konzept verwenden. Im Wörterbuch findet man unter ‚Konzept’: ‚Entwurf/Vorstellung (wie etwas getan werden soll)’. Da aber für Empowerment keine strenge Definition gefunden werden kann und Empowerment demgemäss nichts Statisches ist, sondern vielmehr etwas Dynamisches, sollte nicht vergessen werden, dass unzählige individuelle Vorstellungen von diesem Entwurf kursieren. Letztendlich muss jede Person selbst entscheiden, was sie*er hinter diesem Begriff versteht. Stark (1996) schreibt zum Empowerment-Konzept, dass er „sich wie ein Fisch [verhält], den man mit der bloßen Hand aus dem Wasser fischen will: Er glitscht einem immer wieder durch die Hände, genau in dem Augenblick, in dem man ihn nun endlich zu fassen glaubt“ (S.153). Ich möchte deshalb an dieser Stelle keine starre Definition vom Empowerment-Konzept vorlegen. Stattdessen versuche ich im Folgenden eine Vorstellung von Empowerment zu (re-)konstruieren, wie er am häufigsten in sozialen Bereichen in Erscheinung tritt.

3. Leitideen und Menschenbilder von Empowerment in sozialen Bereichen

Möglicherweise kann Empowerment am ehesten an seinen Leitideen festgemacht werden. Im Folgenden werden die belangreichsten Leitideen von Empowerment in sozialen Bereichen wiedergegeben, sowie die ihnen zugrunde liegenden Menschenbilder, erörtert. Dabei beschränke ich mich überwiegend auf die deutsche Rezeption des Begriffs.

3.1 Der Paradigmenwechsel hin zu einer ‚Philosophie der Menschenstärken’

Herriger (2002, S.70ff.) schreibt in seiner ‚Einführung in Empowerment in der sozialen Arbeit’ von einer ‚Philosophie der Menschenstärken’ als Gegenrezept gegen die erlernte Hilflosigkeit. (Letzteres ist ein Begriff aus der Lernpsychologie.) Dazu bedarf es eines Paradigmenwechsels bei den Akteur*innen, Kollaborateur*innen und vor allem (!) bei den professionell Tätigen. Der Blick wendet sich von den Schwächen und Abhängigkeiten des Individuums ab, hin zu deren Stärken und Eigenressourcen. Auch wenn Herriger (ebd.) diesen Paradigmenwechsel hauptsächlich beim professionell Tätigen verfolgt, zeichnet er

„das Bild von Menschen, die kompetente Konstrukteure eines gelingenden Alltags sind, die handelnd das lähmende Gewicht von Fremdbestimmung und Abhängigkeit ablegen und in immer größeren Maßen Regisseure der eigenen Biografie werden. Dieses Vertrauen in die Stärken der Menschen, in produktiver Weise die Belastungen und Zumutungen der alltäglichen Lebenswirklichkeit zu verarbeiten, ist der Kern und Kristallisationspunkt aller Empowerment-Gedanken.“ (S.70, kurs. i. Orig.)

Herkömmliche soziale Arbeit (insbesondere die psychosoziale Arbeit und Entwicklungszusammenarbeit) ist vorwiegend von einem Defizit-Blickwinkel geprägt. Sie überträgt einen negativen Identitätsentwurf auf ihre Adressatinnen (ihnen ‚fehle’ etwas), sodass letztere sich selber überwiegend im Kontext des Mangels wahrnehmen. Professionelle ziehen gerade aus der Bezeichnung ihrer Adressat*innen als ‚Problemfälle’ und der Unterstellung einer tiefgreifenden Hilflosigkeit ihre beruflich-helfende Identität (vgl. Herriger, 1989, S.165). Allzu oft führt dies zu eine Fürsorgepädagogik, „die den Betroffenen in beratende und therapeutische Vollversorgungspakete einpackt, sie zugleich aber auf Dauer von Fremdhilfe abhängig macht und verbleibende Ressourcen von Eigenmächtigkeit entwertet“ (Herriger, 1996, S.292). Die Perspektive im Empowerment-Konzept dagegen ermutigt Akteur*innen, Kollaborateur*innen und Professionelle, sich und andere im Kontext ihrer Stärken und Fähigkeiten wahrzunehmen. Das Konzept orientiert sich an den Kräften und Ressourcen des Individuums, sein Leben in eigener Regie zu führen.

Herriger (anknüpfend an Weik u.a., in: Herriger, 2002) arbeitet fünf Bausteine eines ‚Modells der Menschenstärken’ heraus (vgl. S.72ff.):

- Das Vertrauen in die Fähigkeit jedes Einzelnen zu Selbstgestaltung und gelingendem Lebensmanagement;

- die Akzeptanz von ‚Eigen-Sinn’ und der Respekt auch vor unkonventionellen Lebensentwürfen der Adressatinnen sozialer Arbeit;

- das Respektieren der ‚eigenen Wege’ und der ‚eigenen Zeit’ der Adressat*in und der Verzicht auf strukturierte Hilfepläne und eng gefasste Zeithorizonte;

- der Verzicht auf entmündigende Expert*innenurteile über die Definition von Lebensproblemen, Problemlösungen und wünschenswerten Lebenszukünften;

- die Orientierung an der Lebenszukunft der Adressat*in.

Herriger (anknüpfend an Weik, in: ebd.) richtet seinen Blick hauptsächlich auf den transitiven Zugang zu Empowerment. Werner (2000) geht noch einen Schritt weiter und verdeutlicht am Beispiel einer psychiatrischen Station, dass nur Professionelle, die selber stark (oder ausreichend kompensiert schwach) sind, die Fähigkeit besitzen, „den Abhängigen stark werden zu lassen. Empowerment für die Patientinnen und Patienten geht nur bei Empowerment der professionell Tätigen!“ (S.124). Stark (1996) betont hingegen den reflexiven Zugang zu Empowerment, bei dem Individuen und Gruppen „versuchen, ihre eigenen Anliegen und Wünsche selbst in die Hand zu nehmen, ihr soziales Umfeld nach ihren Bedürfnissen zu gestalten oder eigene Unterstützungsnetzwerke zur Bewältigung ihrer Situation aufzubauen“ (S.108, kurs. i. Orig.).

3.2 Der Subjekt-Objekt-Wechsel

Der Begriff der Subjektivität erlangt in dieser Arbeit eine zentrale Bedeutung. Doch was genau bedeutet ‚Subjekt’[1], im Gegensatz zu ‚Objekt’ und an welcher Stelle vollzieht sich hier ein Wechsel? Im Lexikon (vgl. z.B. Follmann, 1988) findet man unter Subjekt: ‚das Ich als Träger von Wirkungen, Zuständen, Erkenntnisfähigkeiten und Funktionen’. Der Subjektivismus ist die Auffassung, dass das Subjekt Maßstab alles Bewertbaren sei. Unter Objekt findet man dagegen: ‚Gegenstand des Erkennens, Wahrnehmens oder Denkens, das vom Subjekt wahrgenommen wird und dem menschlichen Bewusstsein gegenübersteht’. Unter objektivieren versteht man das Befreien von der persönlichen Betrachtungsweise und von subjektivem Einfluss.

Bei professionellen Interventionsmöglichkeiten in sozialen Bereichen wurde mit der Zeit grob zwischen zwei Handlungsansätzen unterschieden: dem caritativ-assistentialistischen Objekt-Ansatz und dem emanzipatorisch-partizipativen Subjekt-Ansatz. Diese Unterscheidung spielte bei der Arbeit mit arbeitenden Kindern eine Rolle, wenn zwischen Versorgungsabhängigkeit und dem Protagonismus des Kindes unterschieden wird (z.B. bei Holm, 1998, S.179ff.), aber auch im psychosozialen Bereich, wenn zwischen hospitalisierender Verwahrung, medizinischer Klassifizierung und lebensweltorientierter Stärkung unterschieden wird (z.B. bei Demand, 1998a). Dennoch muss betont werden, dass in vielen Konzepten und Arbeitsweisen sowohl subjektorientierte als auch objektorientierte Ansätze vorhanden und kombinierbar sind und ineinander übergehen.

Objektorientierte Ansätze ‚versorgen’ die Adressat*innen sozialer Dienstleistungen. Ihnen liegt ein vorwiegend defizitorientiertes Menschenbild zugrunde. Konzepte werden für ihre Adressat*innen entwickelt und professionell Tätige setzen diese ‚Dienstleistung’ um. Oft zielen diese Ansätze auf eine Reintegration in die Gesellschaft oder die Rehabilitation zu einer von der Gesellschaft festgelegten Norm ab. Dagegen sehen subjektorientierte Ansätze die Adressat*innen sozialer Dienstleistungen als kompetent an, eigene Interessen zu äußern und zu vertreten. Ihnen liegt ein vorwiegend kompetenzorientiertes Menschenbild zugrunde. Konzepte werden dialogisch mit (oder von) ihren Adressat*innen entwickelt und ausgeführt. Voraussetzung hierfür ist, dass Vertrauen zwischen den Parteien hergestellt wird. Im Sinne der obigen Definition von Subjekt, setzt die*der Adressat*in sozialer Dienstleistungen den Maßstab für eine Bewertung dieser sozialen Dienstleistungen.

Der Wechsel von einer objektiven zu einer subjektiven Betrachtungsweise von Adressat*innen sozialer Arbeit ist keine Erfindung des Empowerment-Konzeptes. Bei Empowerment wird jedoch die Bedeutung dieses Perspektivenwechsels ernstgenommen und die dadurch implizierten Konsequenzen werden radikaler umgesetzt.

3.3 Divergente statt konvergente Lösungen

Rappaport (1985) bezeichnet soziale Probleme ihrem Wesen nach als paradox. Sie verfügten gleichzeitig über mehrere verschiedene logisch begründbare und moralisch gerechtfertigte Lösungsstrategien. Dabei ist die Dialektik von Bedeutung, die es erlaubt, anzuerkennen, dass professionell Tätige bei vielem, was ihrem Arbeitsgebiet zugrunde liegt „jeweils gleichzeitig in zwei Richtungen gezogen werden und daß [sie] oft zwei verschiedenen, offensichtlich gegensätzlichen gedanklichen Polen Aufmerksamkeit schenken müssen“ (ebd., S.259). Deshalb schlägt er das Empowerment-Konzept vor, das Widersprüchlichkeiten berücksichtigt und „divergente und dialektische statt konvergente Lösungen erwarten läßt“ (ebd., S.258).

Ein Ausgangspunkt dieser Gedanken ist der Diskurs um die Postmoderne vs. den Kommunitarismus (vgl. Stark, 1996, S60ff.). Die heutige Gesellschaft entfernt sich immer weiter von traditionellen Zwängen und Normen hin zu einem „Gewebe höchst unterschiedlicher Gruppen, Lebensformen und Ansprüche“ (Welsch, zit. n.: Stark, ebd., S.63). Dennoch gelten gleichzeitig Werte der Gemeinschaft und Solidarität im Sinne des Kommunitarismus. In zukünftigen sozialen und politischen Bereichen kann es also nicht mehr darum gehen, einem ‚richtigen’ Standpunkt ‚zum Sieg’ zu verhelfen, sondern vielmehr darum, wie mit unzählig vielen legitimen Perspektiven umzugehen ist und wie diese in einer neuen Identität zu vereinigen sind.

„Die Herausforderung besteht heute darin, die freigesetzten Teile gesellschaftlicher und professioneller Identität nicht nur als Bruchstücke wahrzunehmen, sondern sie als variable Teile eines Puzzles zu nutzen und die darin liegenden Potentiale der Gemeinsamkeiten zu entdecken.“ (Stark, ebd., S.68)

3.4 Selbstbestimmung und Lebensautonomie

Dem Empowerment liegt ein individualistisches Menschenbild vom autonomen Subjekt zugrunde. Das Individuum steht jedoch nicht im Konkurrenzverhältnis zu anderen Individuen, sondern ist angeschlossen an und erprobt Solidarität mit einer Gruppe oder Gemeinschaft. Individuell-subjektive Lebensentwürfe der anderen werden ernstgenommen und akzeptiert. Individuen werden als mündig angesehen, ihr Leben ‚in die eigene Hand’ zu nehmen. Sie werden zudem für fähig gehalten, Situationen von Abhängigkeit und Resignation in Situationen von Unabhängigkeit, Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung zu verwandeln, wenn auch, realistisch betrachtet, die ihnen hierzu nötigen Ressourcen oftmals fehlen.

Im transitiven Verständnis der professionellen sozialen Empowerment-Praxis, bedeutet dies

„die Akzeptanz des Eigen-Sinns der Klienten und ihrer oftmals unkonventionell-riskanten Lebensentwürfe; der Verzicht auf vorschnelle Expertenurteile über Problemursachen und wünschenswerte Lebenszukünfte; das Aushalten-Können von (vermeintlichen) Fehlschritten, Rückschritten, Stillständen in den Bewältigungskarrieren der Betroffenen (‚das Recht des Klienten auf Risiken und Fehler’); der Verzicht auf systematisierte, lernzielgenau ausgefeilte Hilfepläne, die zwar die eigene methodische Expertise dokumentieren, den eigensinnigen Veränderungsrhythmen und Kurssetzungen der Probanden aber nur allzuoft Gewalt antun (‚das Recht des Klienten auf eigene Zeit und Lebenskurse’)“. (Herriger, 1996, S.292)

Zugleich muss der Begriff ‚Erfolg’ v.a. für Professionelle neu definiert werden. Erfolg heißt demnach schon der „Rückgewinn von Selbstwertbewusstsein und die Stärkung des Vertrauens in die eigenen Kräfte, die durch Prozesse des Empowerments angestoßen werden“ (ebd., S.299). Dies kann nur mit einer selbstreflexiven Eingrenzung der Expert*innenmacht, die schnell zur Normierung von Lebensentwürfen führt, einhergehen.

3.5 Soziale Gerechtigkeit

Gesellschaftliche Dimensionen von sozialer Ungleichheit werden im Empowerment-Konzept thematisiert. Die für viele so selbstverständliche Meinung, dass Chancengleichheit in unserer („[post-]modernen und westlichen“) Gesellschaft als gegeben vorausgesetzt wird, wird infrage gestellt. Die ungleiche Verteilung von materiellen Lebensgütern (z.B. Einkommen und Besitz) und immateriellen Lebensgütern (z.B. Bildung, Gesundheit, soziale Absicherung) werden wahrgenommen und analysiert. Kritisches Bewusstsein und soziale Aktionen werden gefördert, um diese Verteilungsstrukturen zu verändern, auch wenn diese Strukturen häufig schier übermächtig erscheinen.

Soziale Ungerechtigkeit lässt sich zu einem großen Teil auf strukturelle Gewalt zurückführen. Gewalt wird nicht nur auf einer personellen Ebene wahrgenommen, sondern auch auf einer strukturellen Ebene. Konkret heißt dies, dass sich Gewalt nicht in Form einer*eines erkennbaren Akteur*in zeigt und dass keine direkte Täter*in-Opfer-Beziehung vorhanden ist. Vielmehr entwickelt sich Gewalt latent in Form von ungleichen politischen, ökonomischen und gesellschaftlichen Machtverhältnissen, Chancen und Ressourcen zu einem Teil des gesellschaftlichen Systems (vgl. Galtung, 1975). Diese Machtunterschiede manifestieren sich z.B. in ungleichen Bildungs- und Arbeitschancen, in unterschiedlichen Wohn- und Freizeitbedingungen und nehmen weitere Ausprägungsformen an (s. Hradil, 1999). Sie zeigen sich in Abhängigkeiten, Unterdrückung und Ausbeutungsverhältnissen.

Aus diesem Grunde kann das Empowerment-Konzept von der reinen Selbsthilfe unterschieden werden, denn es nimmt strukturelle Veränderungen und eine gerechterer Ressourcenverteilung in Angriff: Menschen setzen sich nicht nur für eine Veränderung ihrer unmittelbaren Lebensumwelt ein, sondern solidarisieren sich mit anderen Menschen, die von gleichen oder ähnlichen (ungerechten) Strukturen betroffen sind. Diese ortsunabhängige Solidarität fördert die Entstehung regionaler und überregionaler Netzwerke, die einen grenzüberschreitenden Dialog und gemeinsame Aktionen möglich machen.

3.6 Dialog, Partizipation und Bürger*innenbeteiligung

Beim Empowerment wird der Versuch unternommen, das hierarchische Machtgefälle zwischen Individuen und innerhalb von Gruppen abzubauen. Dies hat zur Folge, dass bei Entscheidungen, die Gruppen betreffen, sich möglichst alle Betroffenen am Entscheidungsprozess beteiligen (partizipieren). Im Idealfall entsteht innerhalb der Gruppe ein reger Austausch von Meinungen und Argumenten (ein Dialog). Vorbedingung hierfür ist ein Sinn für Solidarität und gegenseitigen Respekt.

Mitgestaltungs- und Einmischungsmöglichkeiten von Gruppen in lokalen Gemeinschaften sowie in der Gesellschaft und Politik werden durch Empowerment unterstützt. Die westliche Demokratie (griechisch: Volksherrschaft) beruht auf dem Prinzip, dass Bürger*innen an Entscheidungen teilhaben (gesellschaftliche Partizipation oder Bürger*innenbeteiligung), die ihr Wohlbefinden betreffen. Dennoch sind diese Möglichkeiten in der Realität unbefriedigend und unzureichend. So wird versucht, durch Proteste und öffentlichem Druck den Kurs der Gesellschaft mitzubestimmen. Alternativ kann die Einbindung in die planende Gemeinschaft oder die Qualitätskontrolle angestrebt werden.

Herriger (1996) und Stark (1996) führen die Akzentuierung von Bürger*innenbeteiligung und zivilem Engagement im Empowerment-Konzept auf eine Rückbesinnung auf kommunitaristische Projekte zurück. Diese steuerten dem fortschreitenden Konkurrenzindividualismus entgegen. Sie zielten „auf eine Wiederbelebung des Gemeinschaftsdenkens und auf die Herstellung neuer ziviler Verbindlichkeiten“ (Herriger, ebd., S.293). Arbeitsziel sei „die Rückgewinnung von Potentialen einer kollektiven Selbstregelung in kleinen lokalen Kreisen“ (ebd.). Ferner gehe es darum, durch das Ermöglichen von gesellschaftspolitischen Entscheidungen und der Sicherung von notwendigen Grundlagen, „Teilhabe an den sozialen Entscheidungen in unserer Gesellschaft zu egalisieren und demokratisieren“ (Stark, ebd., S.76).

3.7 Reflexivität

Über diese Leitidee von Empowerment findet man in der Empowerment-Literatur nur wenig, doch sollte ihm m.E. eine größere Bedeutung zugeschrieben werden. Reflexiv bedeutet, ‚auf das Subjekt zurückbeziehend’. Im Fall vom Empowerment also, dass dieser Prozess vom Individuum selber angeregt und ausgeführt werden kann und ihm das Ergebnis seines Handelns selber wieder zugute kommt.

Gronemeyer (1996, S.44) kennzeichnet Reflexivität durch die vier Merkmale Eigenwillen (eigene Antriebskraft), Eigensinn (das Ziel ist in sich selber), Eigennutz (etwas ist für sich selbst tätig) und Eigenart (etwas bleibt bei sich selbst). „‚Reflexiv’ ist ein Tun, das keine Subjekt-Objekt-Spaltung kennt.“ (ebd.) Gronemeyer (ebd.) zeigt in ihrer zivilisationsskeptischen Kulturanalyse auf, wie sich die Menschheit im Laufe der Zivilisation die Natur zum Untertan macht, indem v.a. der moderne Mensch reflexive Tätigkeiten zu transitiven Tätigkeiten umändert. Konkret heißt dies, dass lebenserhaltende Tätigkeiten (wie Nahrungsversorgung, Unterkunftsbau usw.) von Instrumenten abgelöst werden, die an ihre Stelle treten (wie Maschinen und Institutionen).

„Die Schule räumt auf mit den Möglichkeiten, sich zu bilden, die Medizin untergräbt die Fähigkeit, sich zu heilen. Die Justiz erübrigt die Anstrengung, sich zu versöhnen, das Transportwesen setzt der Notwendigkeit, sich zu bewegen ein Ende. Die Kirche versperrt den Weg des Sich-Hinwendens-zu-Gott, und das Sozialgesetz läßt die Gewohnheit, sich und einander zu helfen, außer Gebrauch kommen. Durch den Supermarkt wird die Mühsal des Sich-Ernährens abgeschafft. Und alle zusammen zersetzen die Fähigkeiten, befreien aber auch von der herben Notwendigkeit, sich selbst zu erhalten.“ (ebd., S.57, kurs. i. Orig.)

Das Selbsthilfekonzept, das in sozialen Bereichen Bedeutung erlangt hat, versucht, Merkmale dieser reflexiven Prozesse wieder in Gang zu bringen. Sich selbst zu helfen, ist ein reflexiver Prozess, der das Selbstwertgefühl stärkt, das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten mit sich bringt und zu neuer Unabhängigkeit führt (s. Bellion, 1998).

4. Phasen und Ebenen von Empowerment

Im Folgenden möchte ich vier Phasen und drei Ebenen von Empowerment aufzeichnen, denen auch die oben erwähnten Leitideen von Empowerment zugeordnet werden könnten.

4.1 Phasen von Empowerment

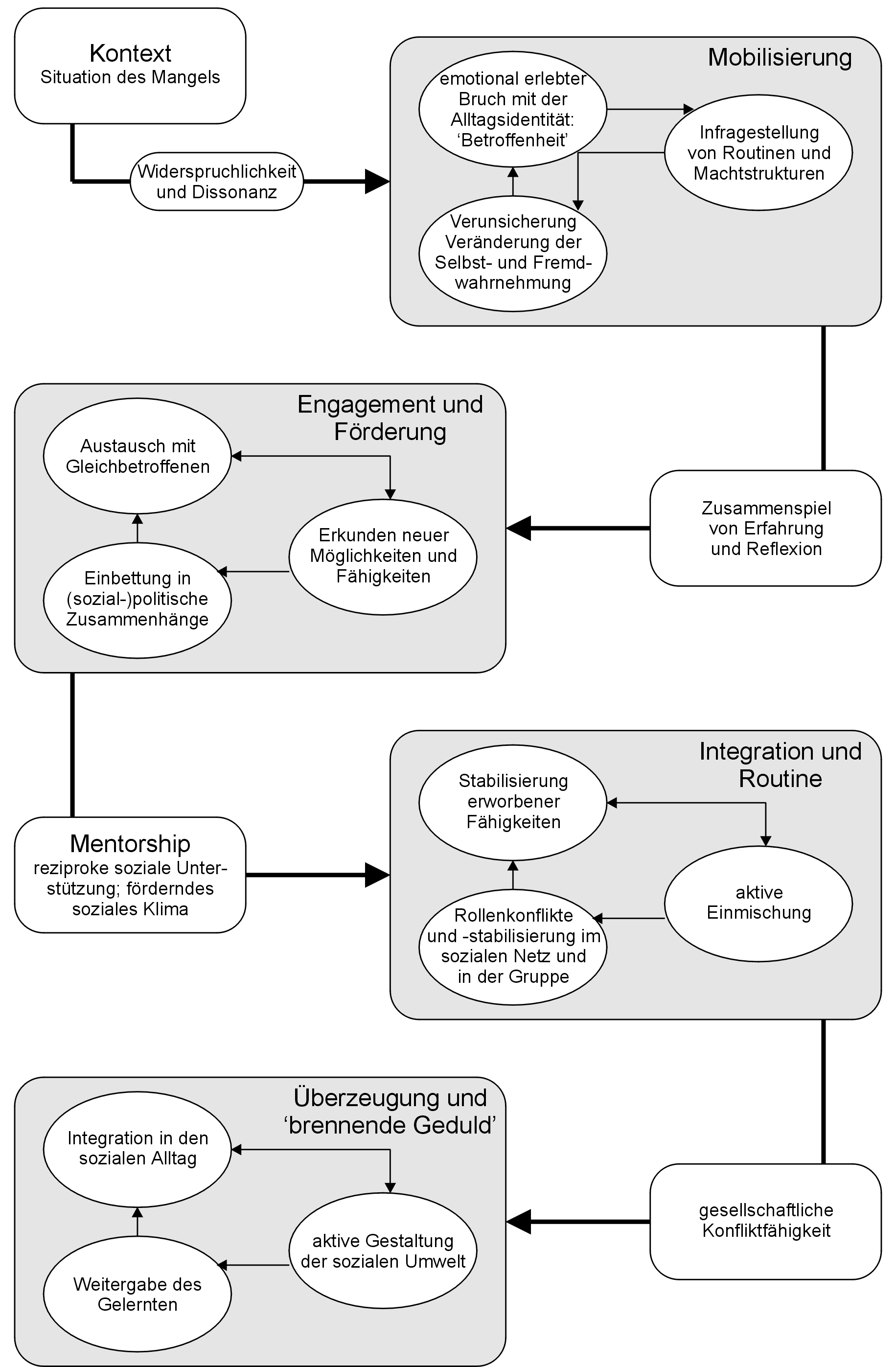

Stark (1996, S.119ff.) teilt, am Beispiel von Untersuchungen von Kieffer, Empowerment-Prozesse in Phasen ein. Nach Kieffers Untersuchungen spielen sich Empowerment-Prozesse wie folgt ab: Ein positives Gefühl des ‚In-der-Welt-Seins’ stellt sich her; Fähigkeiten, Strategien und Ressourcen werden entwickelt, um individuelle und gemeinschaftliche Ziele erreichen zu können; Wissen und Können wird erworben, das zu einem kritischen Verständnis der sozialen Umwelt und politischen Verhältnisse führt.

Bei Empowerment vollzieht sich diese „Transformation von einer Situation und einem Gefühl der Machtlosigkeit […] zu einer partizipatorischen Kompetenz in vier Abschnitten […], die zwar aufeinander aufbauen, jedoch nicht immer als lineare Abfolge verstanden werden können“ (ebd., S.120, kurs. i. Orig.). Im Einzelnen sind dies:

- Mobilisierung: Menschen erleben zum Beginn des Empowerment-Prozesses Unsicherheiten und Integritätsverluste. Vieles wird in Frage gestellt. Sie brechen mit ihrer ‚Alltagsidentität’, und beginnen, aktiv zu werden. Sie wehren sich gegen ihr vermeintliches ‚Schicksal’ und fangen an, sich mit anderen zusammenzuschließen.

- Engagement und Förderung: Nach der ersten Phase der Anfangsbegeisterung und -wut kehrt die Energie in stabileres Engagement über. Dabei spielen unterstützende Personen, die ermutigen oder der gegenseitige Austausch mit gleichbetroffenen Personen eine große Rolle. Meistens entwickelt sich ein Bewusstsein für soziale und politische Zusammenhänge.

- Integration und Routine: Gruppen stabilisieren sich nach innen, aber auch innerhalb der Gesellschaft. Sie werden sichtbar und hörbar. Viele Prozesse, die den Umgang mit Medien oder die Einmischung in der Öffentlichkeit betreffen, werden zur Routine. Die Personen und Gruppen müssen aber auch damit fertig werden, dass sie sich verändert haben.

- Überzeugung und ‚brennende Geduld’: Diese letzte Phase stellt keinen ‚Abschluss’ des Empowerment-Prozesses dar, sondern bedeutet, dass die gereifte Organisations- und Konfliktfähigkeit auch in andere Lebensbereiche übertragen wird. Voraussetzung ist die Überzeugung, „daß es möglich ist, am gesellschaftlichen Leben aktiv teilzuhaben und gemeinsam mit anderen Ziele zu erreichen und Veränderungen herbeizuführen“ (ebd., S.124).

Diese vier Phasen stellen einen ideal-typischen Verlauf dar, der jedoch in der Praxis individuell und oft von Brüchen und Rückschlägen geprägt, abläuft. Stark (ebd.) fasst sie als ‚immer wiederkehrende, dialogische Lernprozesse’ auf, die sich nach Riegel (in: Stark, ebd.) „aus der Abfolge von Widerspruch, Reaktion, Reflexion und Synthese herstellen“ (S.125, kurs. i. Orig.). Die drei wesentlichen Kräfte, die bei dieser Entwicklung eine Rolle spielen, sind:

- das Gefühl der Widersprüchlichkeit (dass etwas nicht stimmt, ohne dies in Worten ausdrücken oder nachweisen zu können);

- die dialektische Beziehung zwischen praktischen Erfahrungen und Reflexion dieser (Erfahrungen sind nicht erlernbar, sondern müssen selbst gemacht werden, um sie zu kennen);

- das aktive Aushalten und Aufgreifen der inneren und äußeren Konflikte dieses Erfahrungslernens („Wenn du keine Konflikte spürst, bist du tot. Sobald du versuchst, Konflikte zu verdrängen, hörst du auf zu wachsen und dich weiterzuentwickeln.“ [Teilnehmerin an Kieffers Untersuchung, in: Stark, ebd., S.127]).

4.2 Ebenen von Empowerment

Empowerment-Prozesse spielen sich auf drei Ebenen ab. Stark (1996, S.127ff.) beschreibt diese anhand der Dimension ihres sozialen Kontextes:

- Die individuelle Ebene (psychologisch): Menschen beginnen, ihr Leben wieder ‚in die eigene Hand zu nehmen’. Aus einer Situation der Hilflosigkeit, Machtlosigkeit, Resignation und Demoralisierung heraus werden Ressourcen und Stärken entdeckt und genutzt, um die Erfahrung der ‚erlernten Hilflosigkeit’ in eine Erfahrung der ‚learned hopefulness’[2] (nach: Zimmermann, in: Stark, ebd., S.128) zu verwandeln.

- Die interaktive Ebene (gruppendynamisch und organisatorisch): Individuen schließen sich zu einer Gruppe zusammen und agieren sowohl innerhalb dieser als auch nach außen. Innerhalb dieser Gruppen laufen gestaltende Prozesse ab. Sowohl partizipative Entscheidungen als auch eine gemeinsame Motivation sind von Bedeutung. Gemeinsam werden Ressourcen entdeckt, die alle Beteiligten bestärken, um gestaltenden Einfluss auf die Gesellschaft nehmen zu können. Eine Vernetzung verschiedener Gruppen entsteht.

- Die strukturelle Ebene (gesellschaftlich und politisch): Das erfolgreiche Zusammenspiel von Individuen, Gruppen und Organisationen zeigt auch auf der gesamtgesellschaftlichen Ebene ihre Wirkung. Eine strukturelle Veränderung der Gesellschaft wird in Angriff genommen, die oft auf einer politischen Ebene z.B. durch Lobbyarbeit geschieht.

5. Empowerment in sozialen Arbeitsfeldern

5.1 Von Entprofessionalisierung über Selbsthilfe hin zu Empowerment

Anfang bis Mitte der 1980er Jahre wurde von diversen Seiten eine Entprofessionalisierung und Entbürokratisierung sozialer Tätigkeiten gefordert. Die Professionellen schienen Bedürfnisse und Interessen der Adressat*innen sozialer Arbeit immer mehr aus den Augen zu verlieren (vgl. Herriger, 1986). Ihnen wurde vorgeworfen, künstlich den Bedarf und die Ausdehnung sozialer Arbeitsfelder voranzutreiben, Wirklichkeitsentwürfe der Betroffenen durch Expert*innendefinitionen abzuwerten, sowie soziale und gesellschaftliche Problemzusammenhänge zu individualisieren. Die „weiter voranschreitende Differenzierung, Spezialisierung, und Verwissenschaftlichung der sozialen Berufsvollzüge [erschien] vielen nicht mehr als eine erfolgversprechende Perspektive für die Zukunft“ (ebd., S.16). Diese Vorwürfe boten Nährboden für viele neu entstehende Selbsthilfe-Bewegungen, die sich in Deutschland ab 1979 in bundesweite Jahrestreffen der Deutschen Arbeitsgemeinschaft Selbsthilfegruppen vernetzt hatten. Herriger (2002) zählt die folgenden charakteristischen Merkmale von Selbsthilfegruppen auf (vgl. S.28):

- die Betonung der Betroffenenperspektive;

- die Initiierung von selbstorganisierten Hilfe- und Dienstleistungen;

- die Inszenierung von sozialer Nähe und Gemeinschaft;

- die Einübung der Betroffenen in der Rolle von kritischen Konsumenten sozialer Dienstleistungen

- die Ausübung eines sozialpolitisch relevanten Einflusses.

Auch von professioneller Seite wurde die Eingriffsmacht beschränkt und Selbsthilfe-Bewegungen unterstützt. Die pädagogische Hilfe zur Selbsthilfe machte sich zum Ziel, die Rolle des Professionellen letzten Endes ‚überflüssig’ zu machen, doch überwand sie nie vollständig ihren Defizitblickwinkel. Auch ging es ihr selten um die Herstellung von Selbstbewusstsein, sondern eher um die Wiederherstellung von Arbeitswille und -fähigkeit (vgl. Stark, 1996, S.113).

Selbsthilfe-Bewegungen liefen zweierlei Gefahr: Erstens benutzte die Sozialpolitik sie teilweise, um soziale Dienstleistungen zu kürzen. Zweitens passten sich viele Selbsthilfe-Gruppen den gesellschaftlichen Strukturen an und verloren hierdurch wichtige selbstgesteckte Ziele zur sozialen und strukturellen Gesellschaftsveränderung aus den Augen. Parallel hierzu zeigte die Sozialpolitik Interesse an der Einbindung von Selbsthilfegruppen in bestehende Strukturen, da sie hierdurch ihre soziale Kontrolle ausweiten konnte.[3]

Die soziale Arbeit ging auf die Suche nach einer neuen professionellen Identität. Sie wurde bei manchen darin gesehen, „ein direktes politisches Mandat zu übernehmen“ (ebd., S.20), und bei politischen Prozessen für die Interessen der Betroffenen Partei zu ergreifen. Im Zuge dessen fand der aus dem anglo-amerikanischen Sprachraum stammende Begriff des Empowerments Anfang der 1990er in Deutschland immer mehr Anklang, was durch unzählige Veröffentlichungen belegt wird. Zu der deutschen Rezeption des Begriffes in sozialen Arbeitsfeldern haben wesentlich die Abhandlungen von Stark (1996), der seine Erfahrungen in der Psychiatrie sammelte und Herriger (2002 [1. Auflage aus dem Jahre 1997]), der Erfahrungen hauptsächlich im Arbeitsfeld der Jugendsozialarbeit machte, beigetragen. Die Werke dieser beiden Autoren dienen auch als Grundlage meiner Arbeit. Ihnen liegen überwiegend Untersuchungen der Amerikaner*innen Rappaport, Swift und Weik zugrunde.

Nach Pankofer (2000a) gilt Empowerment als „moderne Konzeptualisierung des klassischen Ansatzes ‚Hilfe zur Selbsthilfe’ im Kontext Sozialer Arbeit“ (S.10). Doch stößt Empowerment nicht bei allen Professionellen auf Anerkennung: Parallel hierzu ist m.E. in vielen sozialen Bereichen eine Rückkehr zu alten, entmündigen Arbeitsweisen zu erkennen.

5.2 Arbeitsansätze von Professionell Tätigen im Empowerment

Empowerment bietet den in sozialen Arbeitsfeldern professionell Tätigen ein neues Selbstverständnis indem es eine Neudefinition des Begriffs ‚Hilfe’ präsentiert. Der transitive Zugang zu Empowerment impliziert Arbeitsansätze, „die die Menschen zur Entdeckung eigener Stärken ermutigen und ihnen Hilfestellungen bei der Aneignung von Selbstbestimmung und Lebensautonomie vermitteln“ (Herriger, 1997, S.29). In Anlehnung an Swift/Levin (in: Herriger, ebd.) betont Herriger, dass „Soziale Arbeit dann nicht mehr das Produkt von Dienstleistungen (service) oder stellvertretendes Eintreten für Klienteninteressen (advocacy)“ sei, sondern eine einfühlende und unterstützende „Lebenswegbegleitung“ (S.33). Neue Rollen für professionell Tätige wären z.B.:

- Lebenswelt-Analytiker*in: Die*der Professionelle übernimmt die Aufgabe, Zusammenhänge alltäglicher sozialer Ungleichheiten aufzudecken und gesellschaftliche und individuelle Strukturen transparent werden zu lassen. Durch die Entschlüsselung von Selbstattributionen werden Wege aus der ‚erlernten Hilflosigkeit’ geebnet.

- Kritische Lebensinterpret*in: Die*der Professionelle liefert stellvertretende Lebensdeutungen durch einen ‚Kompetenzdialog’: Prospektiv wünschenswerte persönliche Zukünfte der Adressat*in werden (co-)konstruiert. Zugleich werden retrospektiv vergangene Beziehungen und Abhängigkeitserfahrungen, v.a. aber Kompetenzen und erfolgreiche Lösungsstrategien der Vergangenheit betont.

- Netzwerker*in und Ressourcen-Mobilisierer*in: Die*der Professionelle mobilisiert Ressourcen auf gemeinschaftlicher und gesellschaftlicher Ebene. Sie erstellt ein transparentes Bild verfügbarer Ressourcen und vermittelt bürokratische Kompetenzen.

- Intermediäre Brückenbauer*in: Die*der Professionelle schafft Möglichkeitsräume für Bürger*innenpartizipation und bietet sich als ‚Brückenperson’ zwischen den Adressat*innen und administrativen oder politischen Entscheidungsträger*innen. Professionelle ermutigen Adressat*innen, sich kritisch einzumischen und vermitteln Gesprächsbereitschaft und Dialogfähigkeit auf beiden Seiten.

- Normalisierungsarbeiter*in: Die*der Professionelle tritt für unkonventionelle Lebensentwürfe ihrer Adressat*innen ein. Sie sichert die Rechte der Adressat*innen und geht gegen institutionelle Bevormundungen und Besserungs- bzw. Kontrollvorstellungen vor, wenn diese von den Adressat*innen nicht befürwortet werden.

- Organisations- und Systementwickler*in: Die*der Professionelle nimmt sozialpolitische Aufgaben an, die eine Öffnung administrativer und politischer Strukturen für Partizipation und Bürger*innenbeteiligung bewirken sollen. Die Professionelle mischt sich auf allen politischen Ebenen ein. Parteiergreifende Lobbyarbeit und ein kritischer Umgang mit der Macht sollen in Angriff genommen werden.

Erfolgreich zu sein, heißt von nun an für die*der professionell Tätige zusammenfassend Kommunikationsbrücke für andere zu sein (indem sie die Lebenszukünfte anderer im Dialog unterstützt) und Ressourcenperson auf Abruf zu bleiben (indem sie Lebenshilfen ‚auf Vorrat’ bereit hält). Herriger (2002) bringt es auf eine kurzen Formel:

„Handlungsziel einer sozialberuflichen Empowerment-Praxis ist es, Menschen das Rüstzeug für ein eigenverantwortliches Lebensmanagement zur Verfügung zu stellen und ihnen Möglichkeitsräume aufzuschließen, in denen sie sich die Erfahrung der eigenen Stärke aneignen und Muster einer solidarischen Vernetzung erproben können“ (S.17).

Hiermit einher geht eine gewisse Verunsicherung der Professionellen, die Abschied von ihrer Expert*innenmacht, fest strukturierten Hilfeplänen und bewährter Methodik und Didaktik nehmen muss (vgl. Herriger, 1996, S.299), denn Grundlage allen Empowerment-Handelns ist „die Anerkennung der Gleichberechtigung von Professional und Klient“ (Herriger, 1997, S.33).

5.3 Methodische Ausdrucksformen von Empowerment

Was passiert, wenn sich bei der*dem Professionellen der oben erwähnte Paradigmenwechsel vollzogen hat und sie daraufhin zur Umsetzung der Theorie in die Praxis konkrete Handlungsmethoden sucht? Im Folgenden habe ich einige methodische Ausdrucksformen von Empowerment gesammelt, die hilfreich sein können (vgl. Herriger, 2002; Bock, 1996; Pankofer, 2000a; Stark, 1996):

- Unterstützungsmanagement: In kleinen Schritten werden wünschenswerte Lebensziele der Adressat*innen buchstabiert und das Gefühl der Gestaltbarkeit der eigenen Lebensumstände vermittelt.

- Kompetenzdialog: Die Biografie und Erinnerungen der Adressat*innen werden rekonstruiert, gelingende Momente werden thematisiert, verschüttete Selbstwerterfahrungen ausgegraben und eine wünschenswerte Lebenszukunft erstellt.

- Netzwerkarbeit: Solidarische Vernetzungen werden inszeniert und gefördert. Adressat*innen erfahren kollektive Handlungsfähigkeit und ziehen aus ihrer Einsamkeit aus.

- Sozialpolitische Unterstützung: Die Weitervermittlung von rhetorischen, administrativen und bürokratischen Fähigkeiten steht hier im Vordergrund.

- Angebote von beratenden Dienstleistungen für ratsuchende Personen sowie von materielle Ressourcen werden bereitgestellt.

- Zukunftswerkstätten: Workshops zur Entwicklung und Entdeckung sozialer Fantasie gemeinsam mit anderen werden angeboten. Ziel kann die Realisierung dieser Fantasien in der sozialen Umwelt sein.

Trotzdem geraten Vertreter*innen des Empowerment wegen der Unschärfe der Methoden (da Empowerment vielmehr eine Haltung als ein Methodenrepertoire umschreibt) nach Galuske (in: Pankofer, 2000a) „in ein Dilemma, das viele Handlungskonzepte der sozialen Arbeit kennzeichnet: Sie lässt die Sozialarbeiter mit der Umsetzung der neuen Philosophie weitgehend allein“ (S.18).

6. Eine Kritik an Empowerment im Managementbereich

Auch in den Sprachgebrauch der Arbeits- und Organisationspsychologie des Managementbereiches hielt in den frühen 1990er Jahren der Begriff ‚Empowerment’ Einzug. In diesem Bereich verbirgt sich hinter dem Wort zwar ein ähnlicher Ansatz wie in sozialen Bereichen, aber mit einem deutlich anderen Hintergrund.

Empowerment bedeutet hier, „die Eigenverantwortlichkeit der Mitarbeiter zu ermöglichen, und zu fordern“, für höhere Positionen dagegen, „Verantwortung abzugeben“[4]. Dies ist jedoch von einem betriebswirtschaftlichen Kosten-Nutzen-Aspekt her betrachtet, da „Mitarbeiter, die Verantwortung tragen, viel leistungsbereiter sind“[5]. Sie setzen sich mit erhöhtem Engagement für ihre Ziele ein. Höher Positionierten wird empfohlen, die zu erreichenden Ziele gemeinsam mit den Mitarbeiter*innen zu erarbeiten. Dessen ungeachtet werden immer noch die groben Richtlinien vorgegeben.[6] Diese Richtlinien sind mithilfe eines stillschweigenden Konsenses, des Corporate identity, auch die Ziele der Unternehmen. Hier wird Empowerment eingesetzt, um die Mitarbeiter*innen leistungsfähiger zu machen. Der Titel eines der meistverkauften Bücher in diesem Bereich heißt: ‚Management durch Empowerment: Das neue Führungskonzept: Mitarbeiter bringen mehr, wenn sie mehr dürfen’ (Blanchard/Carlos/Randolph, 1999). Mitarbeiter*innen müssen es also ‚bringen’. Empowerment wird benutzt, um in einem von vornherein abgesteckten Rahmen ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Sie wird als reine Methode eingesetzt.

Auch außerhalb des Managementbereichs kann Empowerment eingesetzt werden, um eine bestimmte Leistung zu erbringen und Ziele zu erreichen. Der gewichtige Unterschied ist, dass sich die Definition von Leistung (d.h. Kriterien der Leistungsmessung) im Bereich der Wirtschaft auf monetäre Aspekte beschränkt, nicht etwa auf die Wiederherstellung von Selbstwertgefühl und praktischer Solidarität.[7] Die Mitarbeiter*innen – im entfernteren Sinne auch die Unternehmen – haben keine Definitionsmacht über diese Leistungskriterien. Strukturelle Veränderungen werden auch durch Empowerment-begeisterte Mitarbeiter*innen auf einer Ebene außerhalb des Unternehmens nicht in Angriff genommen. In vielen anderen Einsatzbereichen von Empowerment geht es aber gerade darum, die Definitionsmacht gerechter zu verteilen. Eine Verteilungsposition soll niemand ‚zentral’ innehaben, sondern Definitionsmacht soll möglichst individuell verteilt werden. Strukturelle Veränderungen auf einer gesamtgesellschaftlichen und politischen Ebene werden in Angriff genommen. Insofern stimmen m.E. nur etwa drei Leitideen von Empowerment im Managementbereich mit den in Kapitel 3 beschriebenen sieben Leitideen von Empowerment in sozialen Bereichen überein. Im weiteren Verlauf dieser Arbeit werde ich eine solche Einsatzweise von Empowerment als ‚Empowerment als reine Methode’ bezeichnen.

Fußnoten

[1] Das Subjekt heißt, aus dem Lateinischen wörtlich übersetzt: das ‚Darunterliegende’ oder ‚Zugrundeliegende’. Im Griechischen wurde dieser Ausdruck für ‚Substanz’ verwendet. In der antiken Philosophie wurde eine „Substanzvorstellung entwickelt, bei der ein innerer Kern angenommen wird, an dem Eigenschaften haften“ (Elser, 1992, S.315). Danach wurde eine Vorstellung vom Subjekt entwickelt, „das als Bezugspunkt aller Aussagen fungiert“ (ebd.). Diese wurde durch die Verbindung zwischen Subjekt und Bewusstsein ergänzt, das Kant mit den Vermögen ‚Wahrnehmung, Vernunft und Verstand’ verband und aus deren Leistung erst ein Objekt als Gegenüber des Subjektes entsteht.

[2] Dieser Begriff könnte mit ‚erlernte Zuversicht’/‚erlernter Optimismus’ übersetzt werden, Anm. P.M.

[3] Schon dem ‚eisernen Kanzler’ Otto Fürst von Bismarck (1815-1898) war diese Idee nicht fremd: Er erschuf die Sozialgesetzgebung [Kranken-, Unfallversicherung und Altersversorgung], um die mit der Industrialisierung aufkommenden sozialen Gegensätze zu entschärfen.

[4] URL (am 31.5.2002): http://www.infoquelle.de/Management/Personalmanagement/empowerment.cfm

[5] ebd.

[6] vgl. ebd.

[7] Objektive Leistungskriterien beim ökonomischen Leistungsbegriff orientieren sich an den Ertragszuwächsen, „die der Unternehmer aus der vom Arbeitnehmer angebotenen Leistung erfährt“, sowie dem „Preis, den eine Leistung auf dem Markt erzielt“ (Görres-Gesellschaft, 1995, S.898). Ferner bedeutet Leistung: „einen Anspruch erfüllen, einem Versprechen nachkommen“ (ebd., S.894). Leistung wird allerdings als „komplexes Phänomen“ beschrieben; es muss zunächst „ein Anspruch gestellt oder eine Norm gegeben sein; diese müssen sodann wahrgenommen, erkannt und anerkannt sein; ferner muß ein Motiv da sein, dem Anspruch zu genügen, so daß ein entsprechendes Handeln erbracht wird; schließlich hat das Handeln ein Ergebnis, daß objektiv als eine Leistung anerkannt wird.“ (ebd.)

Literatur

Adick, Christel (Hrsg.): Straßenkinder und Kinderarbeit: Sozialisationstheoretische, historische und kulturvergleichende Studien. Frankfurt a. Main: IKO – Verlag für interkulturelle Kommunikation, 2. Aufl. 1998

Bellion, Regina: Subjektives Erleben und individuelle Selbsthilfe. In: Bock/Weigand, 1998, S.249-258

Blanchard, Kenneth/Carlos, John/Randolph, Alan: Management durch Empowerment: Das neue Führungskonzept: Mitarbeiter bringen mehr, wenn sie mehr dürfen. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag, 1999

Bock, Thomas/Weigand, Hildegard: Hand-Werks-buch Psychiatrie. Bonn: Psychiatrie Verlag, 4. Aufl. 1998

Demand, Jörg: Subjekt und Objekt: Anmerkung zur psychiatrischen Sprache. (1998a) In: Bock/Weigand, 1998, S.42-47

Follmann, Gerhard u.a.: Das neue grosse farbige Lexikon. Niedernhausen: Bassermann, 1988

Galtung, Johan: : Strukturelle Gewalt. Reinbek b. Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag, 1975

Görres-Gesellschaft (Hrsg.): Staatslexikon in 7 Bänden: Recht, Wirtschaft, Gesellschaft. Freiburg i. Breisgau: Herder Verlag, 7. Aufl. 1995

Gronemeyer, Marianne: Das Leben als letzte Gelegenheit: Sicherheitsbedürfnisse und Zeitknappheit. Darmstadt: Primus Verlag, 2. Aufl. 1996

Herriger, Norbert: Die beschädigte Identität: Soziale Arbeit auf der Suche nach einem neuen professionellen Selbstverständnis. In: Soziale Arbeit, Nr. 1/1986, S.16-20

Herriger, Norbert: Der mächtige Klient: Anmerkungen zum Verhältnis von Alltagskompetenz und Berufskompetenz. In: Soziale Arbeit, Nr. 5/1989, S.165-174

Herriger, Norbert: Empowerment und Engagement. In: Soziale Arbeit, Nr. 9-10/1996, S.290-301

Herriger, Norbert: Das Empowerment-Ethos. In: Sozialmagazin, Nr. 11/1997, S.29-35

Herriger, Norbert: Empowerment in der sozialen Arbeit: Eine Einführung. Stuttgart: Kohlhammer Verlag, 2. Aufl. 2002

Holm, Karin: Straßenkinder und arbeitende Kinder in Lateinamerika: Ursachen und sozialpädagogische Konzepte. In: Adick, 1998, S.167-191

Hradil, Stefan: Soziale Ungleichheit in Deutschland. Opladen: Leske & Budrich, 7. Aufl. 1999

Miller, Tilly/Pankofer, Sabine (Hrsg.): Empowerment konkret!: Handlungsentwürfe und Reflexionen aus der psychosozialen Praxis. Stuttgart: Lucius und Lucius, 2000

Pankofer, Sabine: Empowerment – eine Einführung. (2000a) In: Miller/Pankofer, 2000, S.7-22

Pankofer, Sabine: Empowerment und Zwang – eine unmögliche Beziehung?. (2000b) In: Miller/Pankofer, 2000, S.167-185

Pryor, Karen: Positiv bestärken – sanft erziehen: Die verblüffende Methode, nicht nur für Hunde. Stuttgart: Kosmos Verlag, 1999

Rappaport, Julian: Ein Plädoyer für die Widersprüchlichkeit: Ein sozialpolitisches Konzept des ‚Empowerment’ anstelle präventiver Ansätze. In: Verhaltenstherapie und psychosozialer Praxis, Nr. 2/1985, S.257-275

Solomon, Barbara: Black Empowerment: Social work in oppressed communities. New York: Columbia University Press, 1976

Stark, Wolfgang: Empowerment: Neue Handlungskompetenzen in der psychosozialen Praxis. Freiburg i. Breisgau: Lambertus Verlag, 1996

Werner, Wolfgang: Aufrichtigkeit, Transparenz und eine gemeinsame Sprache: Selbstbefähigung auf einer psychiatrischen Station. In: Knuf/Seibert, 2000, S.122-137

Philip Meade

aktualisiert am 01.02.2002